1. Einleitung

Während meiner Zeit (vor mahr als 40 Jahren) in Kopenhagen habe ich meine dänischen Kollegen und deren Lebensart schätzen und lieben gelernt. Sehr schnell lernte ich auch die dänische Sprache - was meine Kontaktmöglichkeiten entscheidend verbesserte und mir viel Respekt und Wertschätzung einbrachte. Und so begann ich mich auch sehr schnell für die angrenzenden Länder Schweden, Finnland und Norwegen zu interessieren. Ein dänischer Arbeitskollege, der bis zum Nordkap gefahren war, motivierte mich, diesselbe Tour im Sommer 1977 mit meiner Familie zu unternehmen. Es war ein sehr spannendes Abenteuer, das uns teilweise durch sehr einsame Gegenden in Lappland führte.

Zwei Jahre später (1979) erlebte ich mit meinem achtjährigen Sohn, Jochen, eine einwöchige Radtour entlang der Küstenlinie von Bornholm in der Ostsee. Bereits 20 Jahre früher (1959) radelte ich mit meinen Freunden von Brühl bei Mannheim bis zum Bodensee. Damals legten wir über 800 km in 14 Tasgen zurück. Dagegen kamen auf der Insel Bornholm nur ca. 100 km zusammen. Das war gut so, denn zu unserem Team stieß auf der Fahre von Kopenhagen nach Bornholm ein dänischer Junge in Jochens Alter, der mit seiner Mutter diesselbe Tour unternehmen wollte. So bestand unsere Radlergruppe aus vier Personen und wir harmonierten hervorragend.

Dann gab es eine längere Pause mit einer Versetzung in die Niederlände und dem Umzug nach Hildesheim, wo ich als Beratender Ingenieur arbeitete. Nach 20 Jahren (1989) erfolgte die Scheidung von meiner ersten Frau. Sieben Jahre später lernte ich meine zweite Frau, Jutta Hartmann-Metzger, in Hildesheim kennen. Nun sind wir schon über 20 Jahre glücklich verheiratet und haben gemeinsam viele interressante Reisen unternommen. 2013 miieteten wir uns ein Ferienhaus auf Nordseeland (nördlich von Kopenhagen bzw. Hilleroed). Wiir besuchten die eindrucksvollen Schlösser der Umgebung und ich konnte meine jetzigen Eindrücke mit der Zeit vor mehr als 35 Jahren vergleichen. Erst jetzt erlebte ich - Dank der Unterstützung meiner Reisebeleiterin JUTTA - alles sehr viel bewußter und intensiver.

2. SKANDINAVIEN - von Kopenhagen zum Nordkap!

|

Wachwechsel in Kopenhagen

|

Am 5. Januar 1977 reiste ich über die Vogelfluglinie Puttgarten - Roedby mit meinem AUDI 100 nach Kopenhagen, (Reisetipp "Kopenhagen") um bei unserer befreundeten Firma NIRO ATOMIZER A/S meinen Dienst als Kooperations-Ingenieur anzutreten (siehe auch meinen Reisebericht "Honduras").

Dieser Auslandsaufenthalt wurde von meiner eigenen Firma WIEGAND Karlsruhe GmbH finanziert und sollte drei Jahre dauern. Anfang Februar 1977 kam im Rahmen des Umzuges von Karlsruhe nach Farum (bei Kopenhagen) auch meine erste Frau ULLA und mein Sohn Jochen (damals 6) nach. Bilder "Wachwechsel"

Da der Ausgangspunkt ca. 1.000 km nördlicher lag, war es naheliegend, in den Sommerferien die Abenteuer-Tour zum Nordkap zu wagen (die Gesamtstrecke verkürzte sich so von 7.300 auf 5.300 km). Und dann interessierte uns auch die berühmte Mitternachtssonne. Mein dänischer Kollege Joergen Hansen hatte diese Reise im Jahr vorher unternommen und gab mir nützliche Tipps. Vor allen Dingen wies er mich auf die zahlreichen Holzhütten hin, die es auf fast jedem Campingplatz in Skandinavien gab und die man auch für eine Nacht mieten konnte.

Am Montag, den 20. Juni 1977, starteten wir bei herrlichem Wetter von unserem Wohnort Farum (ca. 20 km nördlich von Kopenhagen), zu unserer spannenden Reise in Richtung Norden. Die erste Etappe nach Helsingör und mit der Fähre nach Helsingborg in Schweden kannten wir bereits von einem Ausflug Anfang April 1977. Damals war es noch sehr kalt und entsprechend winterlich gekleidet besuchten wir das "Hamlet-Schloss" Helsingör am Öresund. Uns imponierten auch die zahlreichen, älteren Kanonen, die immer noch in der Position waren, um die Einfahrt in den Öresund zu kontrollieren.

Nach einer Dauer von ca. 20 min kam die Fähre auf der gegenüberliegenden, schwedischen Seite in Helsingborg an. Bei dem Ausflug im April entdeckte meine Frau in den Geschäften von Helsingborg sehr schöne Glasarbeiten (Gläser, Kerzenhalter usw.). Daraus entwickelte sich später für mich die verantwortungsvolle Aufgabe, diese empfindlichen Waren im Rahmen unserer Besuche bei unseren alten Bekannten und Verwandten nach Süddeutschland zu transportieren. Für entsprechende Einkäufe war aber auf dieser Nordkap-Tour keine Zeit, denn als erste Reise-Etappe wollten wir Stockholm in ca. 600 km Entfernung erreichen. Dazu fuhren wir auf der E04 über Jönköpping über Norrköpping dem Tagesziel entgegen.

Seit dem 1. Juli 2000 gibt es eine weitere Möglichkeit, über den Öresund nach Schweden zu gelangen: die Öresundbrücke. Auf ihr fährt man in 10 Minuten von Kopenhagen in Dänemark nach Malmö in Schweden. Die 16 km lange Überquerung beginnt auf der dänischen Seite mit einem 4 km langen Unterwassertunnel, der direkt unter der Einflugschneise des Kopenhagener Flughafens liegt. Der Tunnelausgang liegt auf der künstlichen Insel Peberholm (Pfefferinsel - daneben liegt Saltholm, die Salzinsel). Dort beginnt die Auffahrt auf die 7.845 m lange Brücke mit einer Durchfahrtshöhe von 57 m. Über 2.000 Fahrzeuge rollen täglich über die Brücke, die 2 Milliarden Euro gekostet hat, und nun über Mauteinnahmen (28,30 € für die einfache Fahrt) refinanziert wird.

Dies war übrigens nicht der erste Kontakt mit Schweden: In der Zeit vom Sonntag, den 29. April, bis zum Dienstag, den 1. Mai 1973, begleitete ich meinen Vorgesetzten, Abteilungsleiter Brand, auf einem Repräsentationsbesuch zu unserer befreundeten Firma NIRO ATOMIZER A/S in Kopenhagen. Eine größere Gruppe neuseeländischer Kunden aus der Molkereiwirtschaft befanden sich auf einer Rundreise durch Europa und sollten im Rahmen von Betriebsbesichtigungen mit unseren neuesten Anlagen vertraut gemacht werden. Am Sonntagabend fand ein gemütliches Beisammensein in der entspannten Atmosphäre eines Kopenhagener Kro statt. Dort stellte mich Herr Brand dem Managing Director von NIRO ATOMIZER A/S, Mr. Harry Larsen, vor.

Damals konnte ich noch nicht ahnen, dass ich vier Jahre später als Mitarbeiter dieser dänischen Firma NIRO ATOMIZER A/S verantwortlich für einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren für den gesamten Eindampfanlagenbau im Konzern werden würde. Die Offenheit und Kontaktfreudigkeit meiner dänischen Kollegen lernte ich sehr schnell auf zahlreichen gemeinsamen Reisen zu schätzen. Und auf ihren Wunsch kam es auch zu der Entscheidung, mich Anfang 1977 als Koordinations-Ingenieur nach Kopenhagen zu berufen.

Am Montag, den 30. April 1973, fuhren wir mit dem Bus nach Helsingör und setzten mit der Fähre nach Helsingborg in Schweden über. Nach einer Fahrt von 30 km in östlicher Richtung erreichten wir die Molkerei AB Milkfood in Kaageröd. Dort war es meine Aufgabe, den interessierten Neuseeländern in englischer Sprache die Funktionsweise unserer WIEGAND-Eindampfanlagen im Betrieb zu erklären. Nach unserer Rückkehr konnte Herr Brand seine Freude über meine guten englischen Sprachkenntnisse gegenüber meinen Kollegen nicht verheimlichen.

Nach unserer Nordkap-Tour war ich wieder beruflich in Schweden. In der Zeit vom Mittwoch, den 28. September, bis zum Donnerstag, den 29. September 1977, begleitete ich meinen dänischen Kollegen, Dr. Pisecky, zu einem schwedischen Molkerei-Kunden in Vänersborg. Dr. Pisecky war ein renommierter tschechischer Wissenschaftler von der Universität in Prag, der 1968 beim Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts nach Dänemark geflüchtet ist. Er war bei NIRO ATOMIZER für wichtige Produktentwicklungen sehr erfolgreich verantwortlich. In Vänersborg konnte ich mich sehr gut mit meinen - noch - begrenzten dänischen Sprachkenntnissen unterhalten. Da ich mich darüber wunderte (Schwedisch ist - im Gegensatz zu der norwegischen Sprache - verschieden vom Dänischen) fragte ich nach der Erklärung und man antwortete mir: "Wir haben Skandinavisch gesprochen!".

Nun wieder zu unserer Nordkap-Tour: Wir kamen gegen 18 Uhr in Stockholm an. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, welchen Campingplatz mit Blockhütten wir ausgewählt haben. Ich kann mich nur noch erinnern, dass er außerhalb von Stockholm in nördlicher Richtung lag. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelte es sich um einen Campingplatz bei Sollenturna, denn dieser lag an der E04 (diese hatten wir bisher benutzt und auf dieser wollten wir in nördlicher Richtung weiterfahren). Am Dienstagvormittag, den 21. Juni 1977, fuhren mit unserem gepackten Wagen zurück ins Stadtzentrum von Stockholm. Bilder "Stockholm"

Dort interessierte uns besonders die "Gamla Stan" (die Altstadt) mit dem Kungliga Slott (Königliche Schloß), die Storkyrkan (Große Kirche) und die Tyska Kirkan (Deutsche Kiche). In diesem ältesten Teil von Stockholm ist der mittelalterliche Straßenverlauf noch erhalten und schattige, ruhige Plätze bilden Oasen der Erholung. Die "Gamla Stan" liegt auf einer Insel, die durch Brücken zu erreichen ist. Auf der Ostseite der "Gamla Stan" befindet sich der "Strömmen". Dort legen neben kleineren Fährschiffen auch Kreuzfahrtschiffe an. Früher ankerte hier der Dampfer Gripsholm - der Stolz der schwedischen Amerikalinie.

Bei der äußeren Besichtigung des königlichen Schlosses nahmen wir uns sehr viel Zeit (Jochen entdeckte auch ein interessantes, gußeisernes Pissoir der Jahrhundertwende) und hofften insgeheim, auch Königin Silvia zu sehen. Selbst in Kopenhagen war uns dies aber auch nicht mit Königin Margarete während unserer Zeit in Dänemark geglückt, obwohl sie für ihre Volkstümlichkeit bekannt ist und gerne alleine auf der "Ströget" einen Einkaufsbummel unternimmt. Später haben wir erfahren, dass in Schweden die königliche Familie im Schloß Drottningsholm (ca. 11 km entfernt in westlicher Richtung) lebt.

Es war schon ein besonderes Ereignis der damaligen Zeit als der schwedische Kronprinz Carl Gustav während der Olympischen Sommerspiele 1972 in München die bildhübsche, deutsche Chef-Hostess Silvia Sommerlath kennenlernte und sich in sie verliebte. Am 19. Juni 1976 fand die Trauung in der Storkyrkan und die anschließende Feier im Kungliga Slott auf der Gamla Stan statt. Da er als Kronprinz bei der Heirat mit der Bürgerlichen Sylvia Sommerlath auf die Thronansprüche hätte verzichten müssen, wurde er 1973 zum König Carl XVI. Gustav gekrönt.

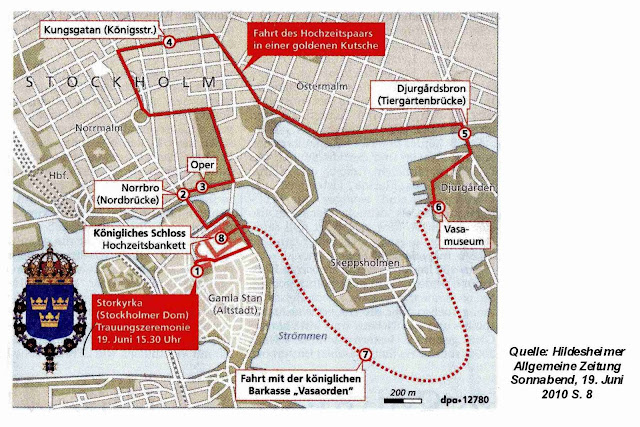

Am 14. Juli 1977 (also kurz nach unserem Besuch am 21. Juni 1977 in Stockholm) kam Victoria Ingrid Alice Desiree als erstes Kind des schwedischen Königspaares auf die Welt. Aufgrund dieser Situation wurde 1980 auf Initiative des Parlamentes die Thronfolgeregelung geändert: Von nun an gilt in Schweden bei der Königsnachfolge das Erstgeburtsrecht, d.h. auch Frauen dürfen regieren. Somit ist also Victoria die schwedische Thronfolgerin. Sie hat sich am 24. Februar 2009 mit dem Bürgerlichen Daniel Westling (dem Teilhaber eines Stockholmer Fitness-Studios) verlobt. Nach alter Tradition wird die prachtvolle Hochzeit am 19. Juni 2010 (genau 34 Jahre nach der Hochzeit der Brauteltern) dieses jungen Paares wieder in der Storkyrkan und im Kungliga Slott stattfinden. Es sind über 1.000 Gäste aus allen Himmelsrichtungen geladen.

Die Hochzeit der Kronprinzessin Victoria mit Daniel Westling war eine sehr stimmungsvolle Veranstaltung. Meine Frau Jutta und ich sahen dieses Medienereignis im ZDF in der Zeit von 14 Uhr 30 bis 19 Uhr. Das glückliche Paar hatte großes Glück mit dem Wetter - wie wir auf dieser Skandinavien-Reise beim Besuch der schwedischen Hauptstadt. Fast auf den Tag genau (am 21. Juni 1977) vor mehr als 33 Jahren war ich mit meiner ersten Frau Ulla und meinem Sohn Jochen an all den Plätzen, wo jetzt die prunkvolle Hochzeit stattgefunden hat (siehe Schaubild). Nach dem Besuch der Storkyrkan (Trauungszeremonie) und des königlichen Schlosses (Hochzeitsbankett) und gingen wir teilweise den Weg der Hochzeitskutsche an der Uferstrasse entlang bis zum Vasa-Museum. Das Hochzeitspaar stieg dort in der königliche Barkasse "Vasaorden" mit den Ruderern um, die sie bis zum Schloss zurückbrachten. Wir benutzten ein kleines Fährboot fast auf derselben Route zum Strömmen (dort lagen jetzt die prunkvollen Yachten des dänischen und des norwegischen Königshauses vor Anker).

Es gibt noch eine andere Querverbindung, die mit dem ehemaligen Franzosen Jean Baptiste Bernadotte zusammenhängt. Dieser Marschall (er hatte diese Position als ehemaliger Sergeant unter Napoleon erreicht) der napoleonischen Armee wurde 1810 als Kronprinz nach Schweden geholt, da das damalige Königspaar kinderlos geblieben war. Er zog 1813 gegen Frankreich und Dänemark in den Krieg und in der Folge musste Dänemark sein Besitztum Norwegen abtreten. Norwegen wiederum mußte - gegen seinen Willen - eine Union mit Schweden eingehen, die bis 1905 Bestand hatte. 1818 bestieg Jean Baptiste Bernadotte als Karl XIV. Johann den Thron. Seine Nachkommen sind auch heute noch im Besitze des schwedischen Thrones. In Frankreich wird Bernadotte immer noch als Verräter betrachtet, da er gegen Napoleon gekämpft hat. Im Jahre 1928 ging die deutsche Insel MAINAU (am Bodensee) als Erbe in den Besitz des schwedischen Königshauses über. 1932 übernahm der 23-jährige schwedische Prinz Lennart Bernadotte die Verwaltung dieser Perle im Bodensee und machte sie für seine tropische Blütenpracht berühmt.

Da auch Prinz Lennart Bernadotte in erster Ehe mit einer Bürgerlichen verheiratet war, verzichtete er auf seine Thronansprüche. Im Alter von 95 Jahren starb er am 21. Dezember 2004. Während unserer Radtour zum Bodensee (vom 15. August bis zum 30. August 1959) kamen wir vom Wasserfall von Schaffhausen aus der Schweiz und besuchten bei Konstanz die wunderschöne Insel MAINAU, wo wir in der Nähe auch einen Campingplatz (Litzelstetten-Mainau) für unser 3-Mann-Zelt fanden. Da das Wasser an dieser Stelle sehr schlammig und trübe war, wählten wir als weiteres Domizil am Bodensee den kleinen Ort Ludwigshafen auf der gegenüberliegenden Seite. Unter dem Thema "Reisen meiner Jugend" werde ich auch diese Abenteuerreise (Startpunkt: Brühl bei Mannheim) mit zwei Freunden ausführlich behandeln.

Natürlich werden auf der Gamla Stan nicht nur prunkvolle Hochzeiten des schwedischen Königshaues gefeiert, sondern wir fanden im Gegenteil mehrere stille Plätze bei unserer Wanderung durch die Altstadt (auf einem DIA entdeckte ich eine Wanduhr mit der Uhrzeit - es war gegen 11 Uhr 30 am Dienstagmorgen als wir hier unterwegs waren). Am schmiedeeisernen Tor bei der Tyska Kyrkan fanden wir eine bezeichnende, deutsche Inschrift:

"Fürchtet Gott! Ehret den König!"

Diese spätgotische Kirche der deutschen Gemeinde wurde 1638 bis 1642 von dem Baumeister Hans Jakob Kristler gebaut, der aus Straßburg zugewandert war.

Auf unserem Spaziergang im alten Zentrum von Stockholm fiel uns auf der gegenüberliegenden Ost-Seite der Gamla Stan ein imponierendes Segelschiff auf, das ohne Besegelung vor der Insel Skeppsholmen vor Anker lag. Bei näherer Betrachtung erkannten wir bei unserem Rundgang den Namen: "af Chapman". Es dient heute als schwimmende Jugendherberge. Unterwegs kamen wir auch am beeindruckenden Grand Hotel vorbei. Dort wohnen in einem sehr festliche Rahmen die jährlichen Nobelpreisträger.

Da wir auch das Vasa-Museum besuchen wollten, ging unser Wanderweg weiter bis zur großen Insel Djurgaarden, an dessen westlichen Ende das interessante Schiffsmuseum liegt. Den Rückweg erleichterten wir uns, in dem wir ein kleines Fährboot zurück zum "Strömmen" auf der östlichen Seite der Gamla Stan benutzten. Welche Geschichte versteckt sich hinter der VASA? Eigentlich sollte das Schiff VASA der Stolz der schwedischen Kriegsmarine werden. Doch beim Stapellauf, am 10. August 1628, ging es nach weniger als 500 m mit Mann und Maus unter.

Der schwedische König Gustav II. Adolf gab den Auftrag für den Bau des größten Kriegsschiffes jener Zeit. Er befand sich damals im Krieg mit Polen und erfuhr von den Plänen seiner Gegner, ein ebenso mächtiges Schiff zu bauen. Deshalb liess Gustav II. Adolf mehr Kanonen als geplant an Bord schaffen. Das brachte jedoch die gesamte Statik des Schiffes durcheinander. Es lag so tief, dass bei entsprechendem Wellengang sehr leicht Wasser durch die unteren Geschützluken eindringen konnte. Zwei Windstöße genügten, um die Jungfernfahrt zur Katastrophe werden zu lassen, die über 30 Seeleuten das Leben kostete. Auch der Kapitän wurde verantwortlich gemacht, da die Geschützluken unvorschriftsmässig geöffnet waren.

Sofort nach dem Untergang versuchte man, die VASA zu heben. Doch nur die Kanonen konnten mit Hilfe einer Taucherglocke geborgen werden (eine technische Meisterleistung für die damalige Zeit). Normalerweise ist ein derartiges Wrack ein Fressen für den Schiffsbohrwurm. Doch das brackige Wasser der Ostsee mied der Schiffsbohrwurm und die VASA blieb unter Wasser intakt. Im Jahre 1953 begab sich der schwedische Ingenieur und Wrackforscher, Anders Franzen, auf die Suche nach der VASA und wurde drei Jahre später vor der Werftinsel Beckholmen fündig. Er benutzte dabei ein Lot, in dem beim Absenken Holzteile des Wracks hängenblieben. 1957 - also 333 Jahre nach dem Untergang - kam die VASA mit ihrer vollständigen Ausstattung wieder ans Tageslicht.

Wir besuchten die VASA in einem dämmrigen Raum mit einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit. Diese permanente Konservierung ist erforderlich, damit das Schiff nicht zerfällt. Über 20 Jahre später erzählte ich die Geschichte der VASA meiner zweiten Frau JUTTA, die als Tagesmutter arbeitet. Eines ihrer ersten Tageskinder war der pfiffige Dennis, der sich bereits im Alter von 3 Jahren für das Unglück der VASA interessierte. Sie erklärte ihm, dass der Kapitän damals zu viele Scheiben WASA-Knäckebrot auf das Schiff laden liess und es deshalb versank. Dennis war von dieser Katastrophe begeistert und Jutta erweiterte das Thema mit der Variante, dass man in Schweden Knäckebrot in entsprechenden Bergwerken gewinnt. JUTTA's Geschichten über meine Abenteuer in Südamerika sind bei ihren Kindern ebenfalls sehr beliebt und machen auch einen Teil ihres Erfolges aus.

Da wir erst gegen 14 Uhr von Stockholm in Richtung Norden weiterfuhren, schafften wir nur eine Entfernung von 240 km und kamen am Dienstagabend bis nach Söderhamn am Bottnischen Meerbusen. Wir fanden einen idyllisch gelegenen Campingplatz südostlich von Söderhamn. Lusnjefors Camping (bei Lusjne) lag direkt an der Ostsee und wir hatten dort mehrere Hütten zur Auswahl. Die Abendstimmung war einmalig, denn mit der untergehenden Sonne färbten sich die blonden Haare von Jutta und Jochen rostig-rot. In einer unwirklichen, aber interessanten Stimmung verabschiedete sich die Sonne im Westen. Bereits hier ließ sich der Einfluß der Mitternachtssonne erkennen, die zu dieser Jahreszeit weiter nördlich nicht untergeht.

Am Mittwochmorgen, den 22. Juni 1977, begeben wir uns auf eine weitere Etappe in Richtung Norden. Diesmal wollten wir Haparanda an der Grenze nach Finnland erreichen. Wir mußten dazu eine Entfernung von ca. 800 km zurücklegen. Der Tag begann mit einem Frühstücks-Picknick am Strassenrand, nachdem wir uns in einem Supermarkt in Söderhamn mit Proviant versorgt hatten. Söderhamn hat 30.000 Einwohner und erhielt im Jahre 1620 die Stadtrechte durch König Gustav II. Adolf (der auch die VASA bauen liess). Die Bedeutung der Stadt entstand durch die große Waffenschmiede (sie besteht heute nicht mehr), die das schwedische Kriegsheer mit Musketen versorgte.

Die Fahrt (auf der E04) entlang der Küste des Bottnischen Meerbusens vermittelte uns bereits einen Eindruck der Einsamkeit und der unberührten Natur. Das Wetter änderte sich. Der Sonnenschein, der uns bisher begleitet hat, verschwand von Zeit zu Zeit hinter Regenwolken und es wurde merklich kühler. Jochen versuchte sich als Angler und Steinewerfer, während meine Frau den Kaffee für die Pausen richtete. Wir fanden in dieser Umgebung sehr viel Ruhe und Gelassenheit, die sich auch auf uns übertrug und uns während der gesamten Nordkap-Tour nicht mehr verließ. Noch heute vermittelt sich mir der Eindruck, das wir von nun an immer alleine unterwegs waren - nicht einmal Touristen begegneten uns, die sich auf dem Rückweg befanden.

Ein ganz besonderer Campingplatz war Kukkolaforsen, der ca. 15 km nördlich von Haparanda lag. Neben zahlreichen Hütten gab es dort eine finnische Sauna ("Bastu" stand an diesem Blockhaus). Das kalte Wasser nach der Sauna fand man im nahegelegenen Grenzfluß Tornijonjaki. Obwohl ich damals ein regelmäßiger Saunagänger war, habe ich die Möglichkeit zum Saunieren leider nicht genutzt.

Haparanda wurde im Rahmen des Friedensbeschlusses von 1809 (Schweden verlor mit dem verbündeten England gegen Russland und Frankreich) gegründet, nachdem die östliche Nachbarstadt Tornio als Teil Finnlands (das damals als Provinz zu Schweden gehörte) an Russland abgetreten werden mußte. Damit ging die neue Grenze mitten durch das finnischsprachige Gebiet Schwedens mit dem Verlust der Handelsstadt Tornio. Deshalb wurde Haparanda aufgebaut, um diesen Verlust zu ersetzen.Über den großen Bahnhof von Haparanda wurden während des Ersten Weltkrieges Gefangene und Verwundete der Russen und der Mittelmächte (Deutschland, Österreich) ausgetauscht. Heute sind Haparanda und Tornio Schwesterstädte, die zwar durch den Grenzfluß Tornijonaki voneinander getrennt und trotzdem eng miteinander verbunden sind. Es ist kein großer Kulturunterschied zu bemerken.

|

|

Im finnischen Teil unserer Nordkap-Tour änderte sich nochmals die Landschaft, denn wir fuhren nun landeinwärts weiter in Richtung Norden. Wir entdeckten auf den Flüssen große Holzflosse, mit denen die vielen Baumstämme abtransportiert wurden. An diesem Donnerstagmorgen, den 23. Juni 1977, erreichten wir nach ca. 100 km das Verwaltungs-, Wirtschafts- und Kulturzentrum von Lappland, die Stadt Rovaniemi (Einwohnerzahl 35.000). Von hier sind es noch ca. 600 km bis zum Nordkap. Wir wollten auf dieser Tagesetappe aber nur bis Inari (in 350 km Entfernung) weiterfahren. Rovaniemi bestand früher wie auch die anderen Orte der nördlichen Region fast nur aus Holzhäusern. Im Rahmen der Kampfhandlungen zwischen deutschen und finnischen Truppen - während des "Lappland-Krieges" (Winter 1944/1945) - brannte die evakuierte Stadt zu mehr als vier Fünfteln ab. Noch Jahre danach beschimpften Finnen Deutsche als "Lapplandverbrenner". Nach Plänen des berühmten, finnischen Architektes Alvar Alto wurde Rovaniemi nach dem Kriege wieder aufgebaut.

In einer Entfernung von ca. 8 km nördlich von Rovaniemi kreuzt die Strasse Nr. E75 nach Inari den Polarkreis. Ab dieser Breite kann in den Monaten Juni und Juli die Mitternachtssonne beobachtet werden. Hier ist auch die Trennung der Polarzone von der nördlichen gemäßigten Klimazone. Am Tag der Sommersonnenwende, am 22. Juni (wir waren einen Tag später hier), erreicht der Weg der Sonne seine größte Neigung, so dass diese auch um Mitternacht in diesen Breitengraden am Himmel steht. Bezogen auf den Polarkreis ist dieses Phänomen des Polartages nur am 22. Juni zu beobachten (allerdings nur bei klarem Himmel). In Richtung Norden nimmt die Dauer zu. Uns gelang die eindrucksvolle Beobachtung der Mitternachtssonne in Norwegen (auf dem Campingplatz von Skibotn in der Nähe von Tromsö). Ich hatte meine Kamera mit dem Stativ aufgestellt und im Abstand von je einer Stunde die Mitternachtssonne aufgenommen. Leider wurde dieser DIA-Film aus mir unerfindlichen Gründen bei der Entwicklung beschädigt und die interessanten Bilder gingen verloren.

Mit dem Überschreiten des Polarkreises galten für das Fahren andere Bedingungen. Da nun größere Entfernungen ohne Tankstationen überbrückt werden mußten, war dies in der Logistik zu berücksichtigen. Auch mußte man von nun an mit Elchen und Rentieren rechnen, die urplötzlich den Weg kreuzen konnten. Von wichtiger Bedeutung war auch der einwandfreie Zustand meines Fahrzeuges, einem AUDI 100. Vor der Mückenplage in Lappland hatte man uns ausdrücklich gewarnt. Von haben aber davon garnichts verspürt. Vielleicht hing dies mit dem relativ kalten Wetter und dem bedeckten Himmel zusammen.

Bei meiner Firma KRUPP Chemieanlagenbau in Essen (1969 bis 1972) hatte ich in meinem älteren Kollegen, Dipl.-Ing. Regel, einen sehr hilfsbereiten und verständnisvollen Freund. Nach zwei älteren VW-Modellen (ich besitze den Führerschein Klasse 3 seit dem 12. Mai 1964) wollte ich Ende 1971 einen komfortableren Gebrauchtwagen kaufen, da wir mehrmals im Jahr mit unserem kleinen Sohn Jochen von Essen nach Brühl bei Mannheim fuhren, um unsere Eltern zu besuchen. Herr Regel kam überraschenderweise mit dem Vorschlag, einen Jahreswagen bei AUDI in Ingolstadt zu kaufen. Der Grund: er hatte dorthin Beziehungen, denn sein Schwager arbeitete damals im Vorstand bei AUDI.

Deshalb fuhr ich am 26.11.1971 mit dem Zug von Essen nach Ingolstadt, um mein neues Auto, ein roter AUDI 60, abzuholen (Kilometerstand: 37.962 km, Preis: 5.765,34 DM). Ohne größere Probleme legte ich mit diesem komfortableren Wagen bis zum Verkauf, am 27. November 1976 (Erlös 1.650,- DM), über 100.000 km zurück (darunter waren zahlreiche Urlaubsfahrten zum Sommerurlaub an die Cote d'Azur und zum Winterurlaub in die Dolomiten nach Italien). Da meine Versetzung nach Kopenhagen anstand, wollte ich Anfang Dezember 1976 ein neueres Auto kaufen und nahm deshalb wieder Kontakt mit AUDI in Ingolstadt auf.

Diesmal kaufte ich am 1. Dezember 1976 einen malachit-metallic-farbenen Jahreswagen AUDI 100 mit einem Kilometerstand von 20.029 km zum Preis von 12.370,95 DM. Mit diesem zuverlässigen und bequemen Wagen unternahm ich nun die Nordkap-Tour und wurde nicht enttäuscht. Probleme gab es erst im Januar 1978 als ich mein deutsches Nummernschild (KA-TS 126) gegen ein dänisches Kennzeichen (HK 46069) umtauschen mußte. Die dänische Finanzverwaltung wollte nun den Kaufpreis meines Wagens erneut als Steuer kassieren.

Ich einigte mich mit der Behörde auf eine Ratenzahlung von 10 Prozent pro Jahr, die mir von meiner Firma NIRO ATOMIZER A/S in Kopenhagen erstattet wurde (da ich Dänemark Mitte 1980 in Richtung Holland verlies, hatte ich 30 Prozent meines Wagenwertes zusätzlich als Luxussteuer bezahlt). Große Freude hatte mit meinem Auto ab September 1980 ein dänischer Nachbar, dem ich meinen AUDI 100 beim Kilometerstand von 107.000 km zum Preis von 25.000 Dkr. verkaufte. Als Technical Manager erhielt ich ab diesem Zeitpunkt bei NIRO ATOMIZER Holland einen neuen AUDI 100 als Dienstwagen.

Nach dem obligatorischen Foto am Polarkreis ging die Reise am Donnerstag, den 23. Juni 1977, in nördlicher Richtung weiter bis zur kleinen Siedlung Inari. Diese liegt am Inarisee, der der drittgrößte See Finnlands ist und mehr als eine doppelt so große Fläche wie der heimische Bodensee hat (den ich bereits 1959 auf unserer großen Radtour kennenlernte). Im See sind über 3.000 Inseln verteilt. Es ist eine sehr faszinierende Landschaft. Das Gebiet am Inarisee ist sehr dünn besiedelt - obwohl es mit 17.000 km² die flächengrößte Gemeinde Finnlands ist. In dem Ort Inari (an der Mündung des fischreichen Joenjoki in den Inarisee) leben nur 550 Menschen. Hier übernachteten wir erstmals auf unserer Reise in einem Sommerhotel (normalerweise eine Schule, die während der Sommerferien als Hotel verwendet wird).

Am Freitag, den 24. Juni 1977, wollten wir das eindrucksvolle Finnland wieder verlassen, um über die norwegische Grenze in das 330 km entfernte Hammerfest zu gelangen. Unterwegs begegneten wir erstmals zahlreichen Rentieren, die sich in der umliegenden, hügeligen Landschaft frei bewegten. In hölzernen Verkaufsständen unterwegs verkauften einfach gekleidete Samen (Lappen) Felle und Geweihe der Rentiere. Auf unserer Nordkap-Tour haben wir uns auch ein Rentierfell gekauft. Es machte uns aber keine große Freude, denn es begann sehr schnell zu haaren. Mein Freund und Arbeitskollege Ole ("der letzte Wikinger") verwendete das Fell später als dekorativen Wandschmuck in seinem Haus in Lyngby (bei Kopenhagen).

|

|

Kurz nach der finnischen Grenze gelangten wir in Norwegen nach ca. 20 km nach Karasjok. Dieser Ort (mit 2.800 Einwohnern) gilt als die heimliche Hauptstadt der Samen und liegt an der E6, deren östlicher Endpunkt die Hafenstadt Kirkenes an der russischen Grenze ist. Bis dorthin gelangen auch die Postschiffe der Hurtigroute. Auf der E6 in nordwestlicher Richtung ging es dann weiter nach Lakselv (in ca. 74 km Entfernung). Unterwegs legten wir einen Stopp ein. Am Strassenrand fotographierte ich ein Hinweisschild: 40 km bis Lakselv. Nach Lakselv fuhren wir auf der E6 an dem großen Fjord Porsangen entlang in nördlicher Richtung. Nun befanden wir uns wieder an der Küste und gewannen interessante Eindrücke: z.B. eine kleine Insel, die sich parallel zur Küste erstreckte, sah aus wie der Rücken eines Walfisches. Nach ca. 50 km änderte die E4 bei Kistrand wieder die Richtung und es ging landeinwärts in westlicher Richtung bis zu unserem Tagesziel "Hammerfest".

Der erste Eindruck von Hammerfest war imponierend, denn wir kamen über eine Berghöhe (der Höhenzug Salen) und die Bucht mit dem Hafen und den Häusern lag eindrucksvoll unter uns. Viel weniger imponierend waren die Holzhütten, die auf einem Geröllfeld standen (sogar Rentiere kamen hier vorbei). Ich weiß heute nicht mehr, warum wir uns für eine Holzhütte zur Übernachtung in Hammerfest entschieden haben. Vielleicht waren alle Quartiere belegt? Auf jeden Fall war die Hütte ein großer Reinfall, denn wir haben in der Nacht ganz schlimm gefroren. Sogar die Herdplatten, die ich als Heizquelle eingeschaltet hatte, brachten keine Erwärmung. Der Rest aus der Cognac-Flasche, die ich aus einem Duty Free Shop von meiner England-Reise vor unserer Nordkap-Tour mitgebracht hatte, half mir etwas bei meiner inneren Erwärmung - was meiner Frau aber garnicht gefiel und mir entsprechende Vorwürfe einbrachte. Wenn unser Sohn nach unserer Rückkehr über die Nordkap-Reise befragt wurde, denn antwortete er immer wie aus der Pistole geschossen:

"In HAMMERFEST, da haben wir fest gefroren!"

Hammerfest (9.000 Einwohner) hat einen eisfreien und geschützten Hafen und liegt auf der Westseite der 339 km² großen Insel Kvaloey. Im Jahre 1789 erhielt Hammerfest das Stadtrecht. Leider ist sie nicht mehr die nördlichste Stadt der Welt, da Honningsvaag beim Nordkap vor kurzem ebenfalls Stadtrechte bekommen hat. Hammerfest ist Ausgangspunkt für die Fischerei im nördlichen Eismeer und mit der Fischfabrik FINDUS befindet sich ein wichtiger Arbeitgeber im Hafengelände. Als wir den Hafen besichtigten, war gerade das norwegische Fernsehen anwesend, um eine junge Musikgruppe in ihren prächtigen, roten Uniformen zu filmen. (Bilder "Hammerfest")

Wegen der langen Polarnacht, die vom 21. November bis zum 23. Januar dauert, ist verständlich, dass in Hammerfest als erster Stadt Europas vor mehr als 100 Jahren eine elektrische Strassenbeleuchtung installiert wurde. Die Mitternachtssonne dauert vom 17. Mai bis zum 28. Juli. Auch hier haben die deutschen Truppen (in Finnland nannte man sie "Lapplandverbrenner") ihre zerstörerischen Spuren hinterlassen: nach der Zwangsevakuierung 1944 wurde die Stadt von den Deutschen dem Erdboden gleichgemacht. Unterhalb des Höhenzuges Salen und am Meer wurden die Häuser nach dem Kriege wieder aufgebaut. Seit Jahren profitiert Hammerfest vom norwegischen Ölboom. Die Postschiff der Hurtigroute laufen Hammerfest täglich an. Normalerweise kann man mit Schnellbooten in 6 Stunden nach Honningsvaeg auf der Insel Mageroeya gelangen, um von dort mit dem Bus oder Taxi das Nordkap zu erreichen. Leider war es Ende Juni noch viel zu kalt und der Weg zum Nordkap war eingeschneit. Deshalb war auch die Schnellboot-Verbindung zu unserer Zeit eingestellt.

Bei einem ausgezeichneten Abendessen (es gab u.a. "Graved Laks") versöhnten wir uns mit dem Gedanken, auf dieser Tour aus Wettergründen nicht das Nordkap erreichen zu können.

Und am kommenden Samstagmorgen, den 25. Juni 1977, schlug der unangenehme Wettergott wieder zu: es regnete in Strömen als ich unser Auto mit dem Gepäck belud. Andrerseits fiel es uns nun auch leicht, uns wieder in südlichere Gefilde zu begeben. Als Tagesziel wollten wir am 6. Tag den Campingplatz in Skibotn in 430 km Entfernung erreichen. Deswegen fuhren wir zurück nach Skaidi, wo wir wieder auf die E6 trafen (die wir hier auf dem Weg nach Hammerfest verlassen hatten).

|

|

Nun durchquerten wir in südwestlicher Richtung eine Hochebene, auf der sich "Hund und Katz Gutenacht sagten" (das Sennalandet mit Erhebungen von 662 bzw. 671 Meter). Dort fanden wir wieder Verkaufsstände der Samen, die sich aber offensichtlich besser auf die Touristen der Nordkap-Tour eingestellt hatten. Sie trugen ihre landestypische Tracht und das Angebot war sehr viel umfangreicher als wir es in Finnland kennengelernt hatten. Bei Rafsbotn kamen wir auf einer kurvenreichen Strecke herunter zum Altafjorden, an dessen südlichen Bucht die Stadt Alta liegt.

In dieser Bucht sah ich erstmals den berühmten Stockfisch, der auf einem großen Gestell zum Trocken aufgehängt war. Um den Trockenfisch vor Möven zu schützen, waren über den Fischen Netze gespannt. Fast 20 Jahre später entdeckte kleinere Gestelle mit Stockfischen auf der Insel LANZAROTE. Auf einer spannenden Radtour mit einem geliehenen Mountainbike kam ich über die Gebirgskette bei Haria zum Fischereihafen Orzola, wo ich den Stockfisch fand (siehe Reisebericht "Lanzarote").

Alta hat 17.000 Einwohner und ist die größte Stadt des Verwaltungsbezirkes Finnmark (zu dem auch Lakselv und Kirkenes gehören). Sie liegt an der E6 und dort mündet der Alta-Fluß (der bekannteste Lachsfluß Norwegens) in den Altafjord. In Alta ist die Mitternachtssonne vom 16. Mai bis zum 26. Juli zu sehen und die Polarwinter dauert vom 24. November bis zum 1. Januar. Fährt man von Alta in westlicher Richtung an der Küste entlang, so gelangt man nach Kaafjord. Dort hielt sich während des Zweiten Weltkrieges das deutsche Schlachtschiff "Tirpitz" versteckt, bis es 1943 von britischen Mini-U-Booten versenkt wurde.

Wir nutzten die schöne Aussicht am Altafjord zu einer Kaffeepause und ein kurzer Blick auf unseren eleganten AUDI 100 zeigte uns, welche unbefestigten Strassen wir auf dem Weg von Hammerfest nach Alta bewältigt hatten. Der Dreck an der Karosserie wäre heutzutage die richtige Dekoration für einen Geländewagen mit Vierradantrieb (damals gab es derartige Fahrzeuge für private Nutzer noch garnicht). Danach freuten wir uns schon auf unsere Holzhütte auf dem Campingplatz von Skibotn, denn das Wetter war besser geworden und der Regen hatte nachgelassen. Bei Skibotn mündete die E8, die von Finnland kommt, in die E6, auf der wir seit einiger Zeit unterwegs waren. Abseits von der üblichen Nordkap-Route in Norwegen ging es dann auf der E8 weiter nach Tromsö.

Obwohl es etwas wärmer wurde, konnte man den Einfluß des Winters immer noch an den umliegenden Bergen erkennen, denn diese waren immer noch schneebedeckt - genauso wie wir es auf der Fahrt von Hammerfest immerwieder erlebt hatten. Die Sonne stand den ganzen Tag am Himmel und dies war für mich auch der Anstoß, die Mitternachtssonne zu fotographieren. Wie ich bereits berichtet habe, ging diese Aktion aber vollständig daneben. Vielleicht ist mir das Schicksal gnädig und gibt mir nochmal in diesem Leben eine Chance (offene Lizenzforderungen!), den Lauf der Mitternachtssonne festzuhalten. Mit meiner zweiten Frau Jutta (sie ist 12 Jahre jünger als ich) habe ich schon unglaubliche Abenteuer erlebt (siehe z.B. den Reisebericht "Irland" ) und mit ihr würde ich gerne diese Nordkap-Reise wiederholen. Sie könnte sich aber auch eine gemütliche Tour mit dem Postschiff auf der Hurtigroute vorstellen.

Am Sonntag, den 26. Juni 1977, hatten wir uns eine kurze Etappe (auf der E8) vorgenommen, denn wir wollten in ca. 120 km Entfernung die interessante Stadt Tromsö besuchen und dort übernachten. Und wieder (wie in Inari/Finnland) haben wir uns für ein bequemes Sommerhotel entschieden. Es ist immer noch bemerkenswert, wie mein Sohn Jochen mit seinen 6 Jahren (geboren am 12. Februar 1971 in Essen-Werden) diese strapaziöse Reise ohne größere Probleme gemeistert hat. Typisch ist ein Bild von damals (vor Tromsö aufgenommen), das ihn beim entspannten Spielen auf einer Wiese zeigt. Diese halbe Stunde brauchte er täglich.

Die Hafenstadt Tromsö hat 58.000 Einwohner und liegt auf einer kleinen Insel, die mit dem Festland durch die Tromsö-Brücke (mit einer Durchfahrtshöhe von 43 m) verbunden ist. Eine besondere Attraktivität ist die Eismeer-Kathedrale (1965 von Jan Inge Hovig gebaut), die wir besucht und im Inneren fotographiert haben. Sie symbolisiert mit ihren beindruckenden Glasmalereien die dunkle Polarnacht und das Nordlicht. Der Ort entstand im 13. Jahrhundert und erhielt 1794 das Stadtrecht. Viele Polar-Expeditionen starteten vom Tromsö-Hafen - deshalb der Name "Tor zur Arktis". Zahlreiche bekannte Forscher, wie die Norweger Fridtjof Nansen und Roald Amundsen, begannen hier mit ihren Forschungsreisen. Von Roald Amundsen entdeckte ich in Tromsö ein Denkmal, auf dessen Kopf sich sinnigerweise gerade eine Taube niedergelassen hatte. Die Postschiffe der Hurtigroute legen hier täglich an. Im Sommer kann die Temperatur bis auf 25 grd. C ansteigen. Deshalb fielen uns in den Vorgärten auch die zahlreichen Blütenpflanzen auf. Interessant war das Kabellegerschiff, das im Hafen vor Anker lag.

Auf unserem Weg in Richtung Süden verliessen wir am 8. Tag (am Montagmorgen, den 27. Juni 1977) die E8 bei Nordkjosbotn und fuhren auf der E6 weiter.

Eines der wenigen Fotos des Fahrers entstand während der Kaffeepause in der Nähe von Moen. Nun wurde die gesamte Landschaft sehr viel eindrucksvoller und zeigte auch einen Hauch von Frühlingserwachen. Hier sahen wir erstmals die berühmten norwegischen Fjorde und besonders malerisch lag die Hafenstadt Narvik am Ofotfjorden. Dies ist auch eine beliebte Anlegestelle für die Spitzbergen-Kreuzfahrten im Sommer. Als wir an Narvik vorbeifuhren, konnten wir im Hafen ein Kreuzfahrtschiff erkennen.

Die Hafenstadt Narvik hat 18.500 Einwohner und liegt am westlichen Ende einer Halbinsel. Durch den Ofotfjord ist diese mit dem Atlantik verbunden. Im Jahre 1902 erhielt Narvik die Stadtrechte. Am eisfreien Hafen endet die Ofotbahn (schwedisch Lapplandbahn), die Erz vom schwedischen Kiruna anliefert. Im Zweiten Weltkrieg besetzten die deutschen Truppen Norwegen, um in Narvik die Zufuhr schwedischer Erze zu sichern. Es gab erbitterte Kämpfe mit den Engländern und die Stadt Narvik wurde sehr stark zerstört. In den 50er-Jahren ersetzte man die alten Holzhäuser durch einfache Steinbauten.

|

|

|

Die Reise ging weiter auf der E6 bis zum Campingplatz Bognes, der ca. 90 km von Narvik entfernt lag. Kurz vor dem Ziel durften wir unsere erste Fähre auf der Nordkap-Tour benutzen, die uns in 25 min über den Tysfjorden brachte. Diese verkehrt in der Zeit vom 12. Juni bis zum 23. August stündlich. Auf der folgenden Etappe (9. Tag nach Mosjoen) benutzten wir unsere zweite Fähre von Sommarset nach Bonnaasjoen über den Lejrfjord. Seit 1986 gibt es diese Fährverbindung nicht mehr, denn nun existiert eine 31 km lange Strasse mit 6 Tunneln. |

In Bognes fanden wir eine sehr schöne Holzhütte, die direkt am felsigen Strand des Tysfjorden lag. In Erinnerung habe ich immer noch das nervöse Gezwitscher der Strandläufer, die in der Nähe auf und ab spazierten. Jochen ließ sich von den Vögeln nicht stören und übte sich wieder einmal als Steinewerfer. Am folgenden 9. Tag (Dienstag, den 28. Juni 1977) lag eine Strecke von 420 km vor uns, bis wir den Campingplatz von Mosjoen erreichten. Wir gelangten wieder in höhere Bereiche und konnten von hier die immer noch schneebedeckte Landschaft erkennen (dies ist einer der bleibenden Eindrücke: Frühlingsstimmung und Winterimpressionen wechselten sich auf unserer Nordkap-Tour immerwieder ab). Bei Fauske entdeckten wir die Eisenbahnlinie der Nordlandbahn, die von Trondheim kommt und 1962 bis zur Endstation Bodö fortgeführt wurde.

|

|

|

|

Ein besonderer Moment war auf dieser Etappe die erneute Überquerung des Polarkreises (dieses Mal in südlicher Richtung). Am 4. Tag hatten wir in Finnland bei Rovaniemi den Polarkreis in nördlicher Richtung passiert. Bei den jeweiligen Wetterverhältnissen ergaben sich beträchtliche Unterschiede. In Finnland blühten die Blumen (dort lag die Passage auf Meereshöhe) und in Norwegen (bei Stödi) gab es Berggipfel (der Bolma in westlicher Richtung) mit 1.506 Meter Höhe und das Klima war entsprechend rauh. Der Campingplatz von Mosjoen und die schöne Holzhütte übertraf unsere Vorstellungen, denn hier herrschten nahezu Sommerbedingungen. Jochen beobachtete voller Begeisterung junge Camper, die gemeinsam ihr Hauszelt aufbauten. Gerne wären wir noch einen Tag länger geblieben (es hatte erstmals den ganzen Tag die Sonne geschienen) - aber andrerseits zog es uns auch weiter in Richtung Süden - der Heimat entgegen.

Am darauffolgenden Mittwoch, den 29. Juni 1977, wollten wir auf jeden Fall die größere Stadt Trondheim erreichen. Dazu mußten wir eine Strecke von ca. 400 km zurücklegen. Auf einem Rastplatz in der Nähe von Steinkjer kam es durch eine Unachtsamkeit zu meinem ersten Unfallschaden an meinem AUDI 100. Beim Zurückfahren hatte ich wohl vergessen, dass sich hinter mir ein Hinweisschild befand, das an einem senkrechten Rohr befestigt war. So handelte ich mir eine kleine Beule am Kofferraumdeckel und an der Stoßstange ein. Ich war erst etwas ärgerlich, dass meine Mitfahrer beim Rückwärtsfahren nicht mit aufgepasst hatten. Die Beule an der Stoßstange habe ich vor Ort beseitigt und den Schaden am Kofferraumdeckel später mit einem Aufkleber (Dänemark-Emblem) verdeckt. Im August 1977 besuchte ich mit meinen Eltern (sie waren zu Besuch bei uns in Farum) unsere Verwandten von Dänemark aus in Stralsund (DDR). Als ich einmal meinen Wagen im dortigen Stadtzentrum parkte, um etwas zu erledigen, hatte man in der Zwischenzeit den Aufkleber als Souvenier entfernt.

Auch in Trondheim mieteten wir wieder eine Holzhütte auf einem Campingplatz, der sehr malerisch am Trondheimsfjorden lag. Trondheim ist die drittgrößte Stadt Norwegens und hat 151.000 Einwohner. Das 1000-jährige Jubiläum der Stadt Trondheim wurde im Jahre 1997 sehr feierlich zelebriert. Für die Besichtigung dieser interessanten Stadt nahmen wir uns leider keine Zeit, denn es drängte uns weiter in Richtung Süden. Deshalb packten wir am folgenden Morgen (11. Tag - Donnerstag, der 30. Juni 1977) unseren Wagen und fuhren frohen Mutes nach Lillehammer (Entfernung: 390 km). Auf dem Weg dorthin kamen wir bei Dombaas ins wunderschöne Gudbrandsdal, das sich von dort über eine Entfernung von 200 km entlang des Flusses Laagen bis nach Lillehammer erstreckt.

Auf dem Weg nach Lillehammer fuhren wir bei Hunder an der Hunderfossen-Talsperre vorbei, die 280 m lang ist und eine Höhe von 16 m hat. Der Damm ist befahrbar. Dahinter liegt ein 7 km langer künstlicher See. Die Staustufe ist auch mit einer Fischtreppe versehen. Am südlichen Ausgang des Gudbrandsdal lag der bekannte Ferienort Lillehammer mit 25.000 Einwohnern. Im Jahr 1994 fanden dort die Olympischen Winterspiele statt. Südlich von Lillehammer gab es am oberen Ende des Mjösa-Sees einen sehr schönen Campingplatz, auf dem wir die letzte Nacht (die 11. Etappe unserer Nordkap-Reise) in einer Hütte verbrachten.

Der Mjösa ist der größte See Norwegens (362 km²) und hat im Frühsommer mit dem Schmelzwasser des Nordens eine sehr schöne, grünliche Farbe. Auf dem See verkehrt ein alter Raddampfer, den ich fotographiert habe. Natürlich lachte auch mein Herz als alter Kanu-Fahrer und ich lud meine Familie zu einer Tour mit dem Ruderboot auf dem Mjösa ein. Ein Foto von damals zeigt mir noch heute, dass das Ganze bei dem entsprechenden Wellengang eine sehr wacklige Aktion war und meine Fahrgäste sehr verängstigt im Ruderboot saßen. Obwohl ich DLRG-Rettungsschwimmer bin, habe ich aus heutiger Sicht zuviel gewagt, denn es fehlten die heutzutage obligatorischen Rettungswesten.

Auf unser folgendes Etappenziel (am 12. Tag - Freitag, den 1. Juli 1977), die norwegische Hauptstadt Oslo (mit 512.000 Einwohnern), freuten wir uns schon sehr. Wir mußten nur eine kurze Strecke von 120 Kilometer zurücklegen. Die Stadt liegt am nördlichen Ende des 100 km langen Oslofjordes. Nicht zu übersehen ist oberhalb von Oslo die Sprungschanze von Holmenkollen. Uns interessierte vor allem die Halbinsel Bygdöy mit den interessanten Schiffsmuseen. Die Fahrt dorthin dauerte 40 Minuten mit einem Boot vom Rathauskai aus. Während dieser Tour gewann man einen sehr schönen Eindruck von der Festung Akershus und dem roten, zweitürmigen Rathaus. Wir fuhren auch an größeren Schiffen vorbei, die im Hafen lagen.

Als erstes besichtigten wir die FRAM ("Vorwärts"). Mit diesem Schiff unternahm der Polarforscher Fridtjof Nansen 1893 eine Forschungsreise von den Neusibirischen Inseln ("Nowaja Semlja") ins Nordpolarmeer, die erfolgreich verlief. 1895 gelangte er bei dem Versuch, von der im Packeis eingeschlossenen FRAM aus mit drei Schlitten, zwei Kajaks und 28 Schlittenhunden auf Skiern den Nordpol zu erreichen, nur bis 86 Grad nördlicher Breite. Mit seinem Begleiter, dem Landsmann Hjalmar Johannsen, mußte er am Franz-Josef-Land ein Jahr überwintern, bis er wohlbehalten wieder nach Norwegen zurückkehren konnte. Auf der ausgestellten FRAM konnte Jochen sich wie ein richtiger Steuermann und Polarforscher fühlen.

Wir hatten großes Glück, denn vor der Museumsinsel lag gerade das imposante portugiesische Segelschulschiff "SAGRES II" vor Anker, das auch besichtigt werden konnte. Dieses Schiff wurde 1938 für die deutsche Kriegsmarine auf der Hamburger Werft BLOHM & VOSS unter dem Namen "Albert Leo Schlageter" gebaut. Nach dem Kriege gehörte es der brasilianischen Kriegsmarine. Auch hier nahm Jochen sehr schnell Besitz von dem Ruder und wir bewunderten das abenteuerliche Leben auf diesem Schulschiff.

Gegenüber dem FRAM-Museum befindet sich in einem weiteren Gebäude, die "KON-TIKI" - ein Floß, das aus Balsaholz gefertigt wurde. Mit diesem Schiff segelte der norwegische Forscher Thor Heyerdahl mit fünf weiteren Besatzungsmitgliedern vom 28. April bis zum 7. August 1947 von der peruanischen Hafenstadt Callao zu den ostpolynesischen Osterinseln. Man kann auch das 14 m lange Papyrusboot "RA II" bewundern, mit dem Thor Heyerdahl und einer Besatzung aus 8 Nationen 1970 den Atlantik bezwungen haben.

Nach diesen vielen atemberaubenden Eindrucken hatten wir nun eine große Sehnsucht nach unserem Zuhause in Kopenhagen. Im Autoradio vernahmen wir unglaubliche Nachrichten über das herrliche Sommerwetter in Dänemark und wir träumten schon vom wunderschönen Sandstrand in Tsvildeleje, der nur ca. 40 km nördlich von Farum an der Nordküste unserer Heimat-Insel Seeland lag. Mich hielt nichts mehr zurück: nach einer eindrucksvollen Abendstimmung mit einer kleinen Pause bei der schwedischen Hafenstadt Uddevalla (mit einer großen Werft am Byfjord) legte ich die Entfernung von 540 km (Oslo bis Farum in Dänemark) ohne große Schwierigkeiten zurück. Ich kann mich noch an die Öresund-Fahre erinnern, die uns am Samstagmorgen, den 2. Juli 1977, gegen 5 Uhr wieder wohlbehalten nach Dänemark (nach einer Fahrtstrecke von mehr als 5.300 km) zurückbrachte. Noch am selben Tag kauften wir uns einen Grill und fuhren zu unserem Traumstrand nach Tisvildeleje, wo wir uns als FKK-Badegäste (wie wir es von Südfrankreich her kannten) in die Wellen stürzten. Mein wunderschöner und erlebnisreicher Urlaub endete erst Dienstag, den 5. Juli 1977, so daß wir noch mehrere, tolle Badetage hatten.

Diese Nordkap-Reise unternahm ich unter der Prämisse meines dreijährigen Aufenthaltes als Koordinations-Ingenieurs bei unserer befreundeten dänischen Firma NIRO ATOMIZER A/S in Kopenhagen. Ich war immer noch Mitarbeiter meiner deutschen Firma WIEGAND Karlsruhe GmbH, die auch meinen Aufenthalt in Dänemark finanzierte. Aber diese Bedingungen änderten sich nach meiner Nordkap-Tour sehr schnell, als NIRO ATOMIZER A/S die französische Konkurrenzfirma LAGUILHARRE in Paris kaufte. Nun mußte ich mich mit meiner Familie entscheiden, ob ich als Gruppenleiter (verantwortlich für den Eindampfanlagenbau) zu NIRO ATOMIZER A/S wechseln oder nach etwas mehr als einem halben Jahr wieder nach Deutschland zurückkehren wollte. Wir entschieden uns für Dänemark und meine neue Firma unterstützte mich beim Kauf eines Reihenhauses, das wir im Oktober 1977 in Alleröd (nördlich von Kopenhagen) bezogen. Fünf Jahre später erlebte ich nach einem anderen, sehr interessanten Tauch- und Bade-Urlaub im Jahre 1982 (siehe Reisebericht "ARUBA und der schönste Strand der Karibik!") ähnlich einschneidende, berufliche Veränderungen, denn nach 6 Jahren als Mitarbeiter des dänischen Konzerns NIRO ATOMIZER entschied ich mich für eine neue Herausforderung als unabhängiger Beratender Ingenieur (Wohnsitz und Büro in Hildesheim).

Fotos und Text: Klaus Metzger

Siehe auch BILDBAND:

(IMPRESSIONEN bei Nacht und in der Dämmerung)

3. BORNHOLM - mit dem Fahrrad auf Inseltour!

Fähre nach Kopenhagen

|

|

Bornholm ist eine dänische Insel in der Ostsee und liegt 150 km südöstlich von Kopenhagen, sowie 40 km südlich von der schwedischen Küste bei Schonen. Da ich seit Januar 1977 bei NIRO ATOMIZER A/S in Kopenhagen arbeitete und mit meiner Familie in Alleröd (30 km nördlich von Kopenhagen) wohnte, verfolgte ich in dieser Zeit die Idee, mit meinem Sohn Jochen auf dieser interessanten Insel Bornholm eine mehrtägige Radtour mit Übernachtungen im Zelt zu unternehmen.

Allerdings mußte ich dabei berücksichtigen, dass Jochen 1977 erst 6 Jahre alt war. Wir nahmen seit 1977 an der jährlichen Radfahrer-Großveranstaltung "Sjaelsö rundt" über 50 km rund um den Sjaelsö teil (siehe Schaubild). Diese Radtour wurde von der Zeitung "Berlingske Tidende" für über 10.000 Teilnehmer organisiert. 1979 fand die Veranstaltung zum 10ten Mal statt. Wir meldeten uns als Firmenmannschaft und trugen deshalb alle ein weißes T-Shirt mit dem NIRO ATOMIZER - Logo. Dieses T-Shirt nutzte Jochen noch 1982 beim Schnorcheln vor der Karibik-Insel Bonaire (um den Rücken gegen die intensive Sonneneinstrahlung zu schützen). Ein Service-Wagen unserer Firma stand unterwegs an den Rastpunkten für die Getränke-Versorgung zur Verfügung. Diese Tradition der Teilnahme pflegten wir als Familie bis zu meiner Versetzung im Sommer 1980 als Technical Manager zu NIRO ATOMIZER nach Holland.

Bei der 1. Veranstaltung (am 12. Juni 1977) zeigte Jochen noch große Schwächen und ich mußte ihn auf der Strecke teilweise unterstützen (schieben). Wir (Ulla, Jochen und ich) benötigten alle diesselbe Zeit, nämlich 3 h 6 min. Kurz danach unternahmen wir die sehr interessante Nordkap-Tour mit unserem AUDI 100 in der Zeit vom 20. Juni bis zum 2. Juli 1977 (siehe Reisebericht "Skandinavien").

Im darauffolgenden Jahr (am 11. Juni 1978) nahm ich alleine teil und erreichte eine Zeit von 3 h. Allerdings hatte ich kurz nach dem Start einen Platten und verlor durch die Reparatur einige Zeit. Jochen hatte sich während unseres Ski-Urlaubes im März 1978 in den Dolomiten das Bein gebrochen und war deswegen immer noch gehandikapt. Jutta war die Treppe in unserem Haus in Alleröd heruntergefallen und hatte deswegen Rückenprobleme (siehe auch die Ausführungen in meinen Reisebericht "Südkorea" ).

Im Jahr 1979 starteten wir am 10. Juni wieder als Familie und erreichten die optimale Zeit von 2 h 36 min. Nun wußte ich, daß Jochen (jetzt 8 Jahre alt) auch für die Gesamtstrecke von 120 km (die wir in mehreren Etappen bewältigen würden) auf der Insel Bornholm fit war. Erschwerend kamen allerdings das Gepäck (Packtaschen, Schlafsack, Iso-Matte und Rucksack) hinzu. Bei unserer letzten Teilnahme an der "Sjaelsö rundt", am 8. Juni 1980, verbesserten wir nochmals unsere Zeit auf 2 h 28 min. Zu dieser Zeit arbeitete ich bereits in Holland und die Bornholm-Tour wäre dann nicht mehr so leicht möglich gewesen. Der Umzug nach Holland in unser neues Reihenhaus in Gouda fand am 1. und 2. September 1980 statt.

Unbewußt spielte für die Entscheidung zur Bornholm-Tour 1979 sicher auch ein Ereignis eine Rolle, das über 20 Jahre zurück in meiner Jugend lag. Damals unternahm ich in der Zeit vom 15. August bis zum 29. August 1959 mit zwei Freunden eine Radtour, die in Brühl bei Mannheim begann und über Offenburg, Titisee im Schwarzwald, dem Rheinfall von Schaffhausen, Konstanz, Ludwigshafen am Bodensee, Ravensburg, Ulm, Stuttgart und Eberbach wieder nach Hause führte. Auf dem Gruppen-Foto stehe ich rechts und bin auch an dem schwarz-weiß-gestreiften Käppi zu erkennen. Ich war damals 14 Jahre alt (ich bin am 13. November 1944 geboren) und wir meisterten eine Gesamtstrecke von über 800 km. Die Ausrüstung (Zelt, Schlafsack und Luftmatraze) hatte ich mir vor unserem Start, am 15. August 1959, während der Schulferien (ich besuchte die Mittelschule Schwetzingen) als Helfer bei der Ofenbau-Firma EXOTHERM in Mannheim-Rheinau (sie existiert heute immer noch!) verdient. Den Tipp für die Arbeit erhielt ich von meinem Schulfreund Achim Bogs. Ein Jahr später bin ich mit meinem Kanu und der Zeltausrüstung auf den Altrheinarmen der näheren Umgebung (ich wohnte damals in Brühl bei Mannheim am Rhein) gepaddelt und habe auf kleineren Inseln alleine übernachtet.

Jochen war 1979 sechs Jahre jünger als ich und wir wollten die Bornholm-Tour sehr viel ruhiger angehen, denn wir hatten eingeplant, eine Woche (vom 23. Juli bis zum 28. Juli 1979) auf der Insel zu bleiben. Für diese Tour sollte es ohne Luftmatrazen gehen und schliefen deshalb auf dünnen Iso-Matten (eine Gewöhnungssache). Ich besitze ganz wenige Aufnahmen von unserer Bodensee-Rundfahrt 1959 (am Bahnhof Titisee verlor unser Fotograph, Karl Herrmann, seinen Fotoapparat - auf verschlungenen Wegen hat er ihn nach unserer Rückkehr mit den wenigen Bildern wieder zurückbekommen).

Es ist sehr interessant, neuere Aufnahmen von Bornholm und die 20 Jahre älteren Bilder von den jeweiligen Campingplätzen miteinander zu vergleichen. Bei der Bornholm-Tour kam interessanterweise dazu, dass Jochen auf der Fähre nach Bornholm einen dänischen Jungen in seinem Alter kennengelernt hat, der diesselbe Radtour wie wir mit seiner Mutter unternehmen wollte. So war es naheliegend, dass wir auf Bornholm gemeinsam reisten. Meine Frau Ulla konnte an der Tour nicht teilnehmen, da sie aufgrund des bereits erwähnten Treppensturzes (im Mai 1978) immer noch Rückenprobleme hatte. Sie übernachtete in dieser Zeit bei unseren dänischen Freunden, Kitte und Ole Klingest, in Lyngby bei Kopenhagen.

Unser Heimatort Alleröd lag ca. 30 km von Kopenhagen entfernt. Deshalb mussten wir zum Beginn unserer Bornholm-Tour (am Montag, den 23. Juli 1979) diese Strecke in ca. zwei Stunden bis zum Hafen zurücklegen. Wir fuhren am frühen Morgen gegen 5 Uhr mit unseren Fahrrädern in Alleröd los und erreichten rechtzeitig die Abfahrtsstelle für die Bornholm-Fähre beim Nyhavn (in Sichtweite lag auch die Oslo-Fähre). Wir mußten nicht allzulange warten, bis die Fähre von Bornholm eintraf und wir an Bord konnten.

Die Ausfahrt aus dem Hafen war gegen 8 Uhr und die Reise nach Bornholm sollte 7 Stunden dauern. Wir fuhren an der Oslo-Fähre vorbei. Das regelmäßige Tragflügelboot nach Malmö passierte uns und wir konnten den Amalienborg Plads mit dem königlichen Schloss Amalienborg sehen. Im Hintergrund zeigte sich die Marmorkirche. Normalerweise lag hier die königliche Yacht DANNEBRO vor Anker - vielleicht war gerade ein Mitglied des königlichen Hauses mit ihr unterwegs? Fast 31 Jahre später kam das dänische Königshaus zur Hochzeit der schwedischen Kronprinzessin Victoria mit dem Bürgerlichen Daniel Westling, am 19. Juni 2010, mit der DANNEBRO nach Stockholm und ankerte am Strömmen (siehe Reisebericht "SKANDINAVIEN - von Kopenhagen zum Nordkap!"). Skandinavien

Die Fahrt verlief bei schönem Wetter ohne Schwierigkeiten. Gegen 15 Uhr kamen wir im Fährhafen Rönne auf Bornholm an und unsere 2-Mann-Gruppe bestand nun aus vier Personen (zwei Erwachsene und zwei Kinder). Da wir Bornholm in nördlicher Richtung (siehe BORNHOLM Plan) mit unseren Fahrrädern erobern wollten, fuhren wir nur die kurze Strecke von ca. 12 km zum Campingplatz von Hasle. Sehr schnell stellten wir fest: Bornholm ist so ganz anders als das dänische Festland. Im Norden ist Bornholm so felsig wie Norwegen (diesen Teil mußten wir nun zuerst bewältigen). Die vielen Sonnenstunden machen die Insel so hell wie den Süden mit herrlichen Sandstränden, wie z.B. in Dueodde. Es ist wärmer als in Dänemark und deshalb ist die Reisesaison auch einige Wochen länger. Schon ab Mai sind herrliche Ausflüge in die blühende Landschaft möglich.

Bornholm hat eine Fläche von 588 km² und seine Küstenlinie mißt 141,4 km. Im Jahre 2001 wohnten auf der Insel 45.000 Einwohner. In dem Reiseführer "Dänemark Handbuch" (2002) von Christoph Schumann las ich S. 424: "...Diese Zahl (Bem.: 45.000) hat auch für die Touristen große Bedeutung: Um die Natur zu schonen und den Charakter der Insel zu bewahren, dürfen nämlich nie mehr Urlauber dort sein als Einwohner!". Diese Information hat mich sehr überrascht. Zu unserer Zeit (im Jahre 1979) stellte sich dieses Problem nicht, denn damals war Bornholm noch nicht von Touristen übervölkert.

Eine Strandwanderung in der herrlichen Abendstimmung in der Nähe des Campingplatzes von Hasle war eine sehr schöne Einstimmung auf die interessanten Ferientage. Hasle war ein relativ kleiner Ort mit 2.000 Einwohnern. Unterwegs entdeckten wir ein kleines Gebäude mit zwei langen Schornsteinen, in dem frisch gefangener Hering geräuchert wurde. Wir aßen während unserer Bornholm-Tour mehrmals geräucherten Hering (sild) und waren begeistert. Bilder "Bornholm"

Am kommenden Morgen (Dienstag, den 24. Juli 1979) packten wir bei schönstem Sonnenschein unsere Fahrräder für den sehr interessanten Küstenabschnitt bis zur Nordspitze "Hammeren" (Strecke ca. 14 km). Die Strecke war nicht sehr leicht zu befahren, denn der Weg hatte viele lose Steine und war sehr kurvig. Wir mußten für die Bewältigung zahlreiche Pausen einlegen. Eine der ersten Pausen war bei dem kleinen Fischerort Teglkaas mit einem kleinen Hafen. Hier kümmerte sich Jochen um seine Ausrüstung und zeigte voller Stolz auch seinen Dolch. Nun war es nicht mehr weit bis zur ein Kilometer entfernten Jonskapel.

Jonskapel besteht aus mehreren 40 Meter hohen Felsen, die am Wasser liegen, und mit Hilfe einer steilen Treppe (mit 108 Stufen) bestiegen werden können. Die Felsen sind nach einem Mönch mit Namen Jon benannt, der der Sage nach in einer kleinen Höhle gewohnt haben soll. Für seine Predigten stellte er sich auf einen Felsenvorsprung. Wir setzen uns auf einen niedrigen Felsvorsprung und genossen dort die Mittagspause. Über einen sehr steinigen und kurvigen Feldweg ging es dann zu der Ruine Hammershus.

Die verfallene Festung liegt über dem Meer auf dem 74 m hohen Granitfelsen Hammeren und hat eine 750 m lange Ringmauer. Der Erzbischof von Lund, Jakob Erlandsen, ließ um das Jahr 1255 die Burg bauen. Über mehr als vier Jahrhunderte lebten hier abwechselnd Erzbischöfe und Könige bis die kleine Insel Christiansö (die nördlich von Bornholm liegt) zur Festung ausgebaut wurde. Damit verlor Hammershus seine Vormachtstellung. Im Jahre 1742 wurde die Festung abgerissen. Über 80 Jahre diente sie als Steinbruch für die Bewohner der umliegenden Orte, ehe sie 1827 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Noch 1967 wurde in einer der verbliebenen Burgmauern ein kostbarer Goldschatz gefunden.

|

|

Kürzlich gab mir meine Frau JUTTA das interessante Buch "Töchter berühmter Männer" (neun biographische Portraits, herausgegeben von Luise F. Pusch) zu lesen. Sehr berührt hat mich die Biographie von Leonara Christina (1621 bis 1698). Sie war die Tochter des dänischen Königs Christian IV. von Dänemark und Norwegen und wurde 1660 bis 1661 in der Festung Hammershus mit ihrem Gatten gefangengehalten (S. 74 ff.). Wie es dazu kam, möchte ich Ihnen gerne kurz schildern.

Im Alter von 9 Jahren wurde Leonaora Christina auf Wunsch ihres Vaters (sie war seine Lieblingstochter) mit dem 15 Jahre älteren Adligen Corfitz Ulfeldt verlobt. Als 15-jährige heiratete sie am 9. Oktober 1636 den Grafen, der vom König Christian IV. gefördert wurde. Im Jahre 1643 wurde Corfitz Ulfeldt zum Reichshofmeister befördert und war somit der 2. Mann im Staate. Da es keine Königin gab, war Leonora Christina die "1. Dame" am Hofe. Mit dem Tode Christian IV. im Jahre 1648 trat eine entscheidende Wende im Leben des Ehepaares Ulfeldt ein.

Der Thronfolger Frederik III. (Sohn von Christian IV. und Halbbruder von Leonora Christina) bekämpfte Corfitz Ulfeldt und seine Gemahlin, Sophie Amalie von Braunschweig-Lüneburg war eine erbitterte Gegnerin von Leonora Christina. Wegen der großen Spannungen verließen die Ulfelds im Juli 1651 Dänemark in Richtung Holland und reisten später nach Schweden weiter. 1656 schickte Corfitz Ulfeldt seine Gattin zu Versöhnungsverhandlungen mit Vertretern des dänischen Königs nach Dänemark. Das Scheitern dieser Mission beschrieb Leonara Christina in ihrer interessanten Autobiographie.

Nach diesen erfolglosen Verhandlungen wechselte Ulfeldt die Seiten und beteiligte sich an dem siegreichen Krieg des Schwedenkönigs Karl X. gegen Dänemark. Er war auch an den katastrophalen Friedensverhandlungen in Roskilde (1658) beteiligt. Im Mai 1659 wurde Ulfeldt wegen des Verdachtes der Kollaboration mit den Dänen in Malmö (Schweden) unter Hausarrest gestellt. Da sie von einer angeblichen Verbannung nach Finnland erfuhren, flohen die Ulfeldts von Schweden nach Dänemark. Das Ehepaar wurde als Staatsgefangene des dänischen Königs Frederik III. über 17 Monate in der Festung Hammershus auf Bornholm gefangengehalten. Im Dezember 1661 wurden beide gemeinsam entlassen. Die dänische Königin Sophie Amalie hielt von 1663 bis 1685 als angebliche Mitwisserin am Landesverrat ihres Gatten Corfitz Ulfeldt im "Blauen Turm" des königlichen Schlosses Christiansborg gefangen. Dieser schlimme Abschnitt ist in dem bereits zitierten Buch detailliert beschrieben - eine weitere Beschreibung würde den Rahmen dieses Reiseberichtes sprengen.

Vorbei an der Saene Bucht ging die Radtour weiter zur Nordspitze mit der Klippe Hammeren, die mit sehr schönen Wanderstegen überzogen ist. Unterwegs entdeckten wir eine sehr interessante Felsformation am Ufer "Kamel und Löwenkopf".

Der höchste Punkt ist der Stejlebjerg mit 83 Meter. Unterhalb liegt ein großer Granitsteinbruch mit dem größten See auf Bornholm, dem Hammersö. Diesen besuchten wir, nachdem wir unsere Zelte auf dem Campingplatz von Sandvig aufgeschlagen hatten. Es war nicht sehr weit bis zu unserem nächstes Ettappenziel (2. Tag), nämlich Sandvig-Allinge. Beide gelten als Zwillingsstadt, denn wenn man die Küstenstrasse entlangfährt, gehen beide Städte ineinander über. Insgesamt wohnen hier über 2.200 Einwohner.

Am alten Hafen von Allinge hat eine Seebad-Atmosphäre, die noch von besseren Zeiten zeugt. Wegen der schönen Lage an einem eindrucksvollen Küstenabschnitt ist in Allinge-Sandvig ein Zentrum des Bornholmer Tourismus und hier findet sich heute die Hälfte der gesamten Hotelkapazität der Insel. Damals war für uns natürlich der Sandvik Familiecamping interessant, der als der schönste Campingplatz im nördlichen Bornholm bezeichnet wurde, da er nur 200 Meter vom Wasser entfernt lag.

|

|

Am Mittwoch, den 25. Juli 1979, wollten wir unser 3. Etappenziel in Gudhjem erreichen. Auf halbem Weg kamen wir in Tejn vorbei. Dort befindet sich eine kleiner Fischerhafen, der in den Felsen gehauen und 1964 erweitert wurde. Oberhalb von Tejn gibt es eine Windmühle - eine von dreien, die nach Bornholm zurückgekehrt sind. Und wieder fanden wir auf dieser Tour eindrucksvolle Felsformationen: die Helligdomsklippen. Es gibt dort auch Höhlen und Grotten. Die größte Höhle "Sorte Gryde" ist unter beschwerlichen Bedingungen zugänglich. Etwas besser ist der Zugang bei der "Törre Ovn", eine 24 m tiefe, 2,5 m breite und 4 m hohe Felsenhöhle. Die dritte Höhle "Vaade Ovn" kann man nur von der Seeseite mit dem Boot besichtigen.

Nach einer Gesamtstrecke von 18 km erreichten wir schließlich Gudhjem. Gudhjem hat 850 Einwohner (2001) und ist mit seinen steilen Gassen, die alle in Richtung Fischereihafen verlaufen, der schönste Ort von Bornholm. Der Ort liegt am Fuße eines Granitfelsens mit Namen Bokul, von dem man aus 50 m Höhe eine herrliche Aussicht hat. Der von uns besuchte Campingplatz "Sletten" lag sehr schön an der Küste und nur ca. 500 m vom Hafen entfernt. Die erste Heringsräucherei wurde 1886 in Gudhjem gebaut.

Das Richten unserer Räder und der Abschied vom Campingplatz, am Donnerstagmorgen, den 26. Juli 1979, wurde von mehreren Kindern, die längere Zeit konventionell mit ihren Eltern hier übernachteten, interessiert beobachtet. Ich konnte deren Gedanken zwar nicht lesen - aber ganz sicher hatten sie sich gewünscht, auch einmal an einer derartigen Radtour teilnehmen zu dürfen. Für die folgende 4. Etappe hatten wir uns eine größere Strecke von 36 km bis nach Dueodde vorgenommen.

Kurz nach Gudhjem (6 km entfernt) wollten wir eine der berühmten Rundkirchen auf der Insel Bornholm, die Österlars Kirke, besuchen. Dazu mußten wir etwas landeinwärts fahren. Da die Kirche etwas erhöht lag, bedeutete der Weg für Jochen und seine Begleiter eine ungewohnte Anstrengung, die auch von "Streikmomenten" begleitet wurde. Bei der Österlars Kirke handelt es sich um die größte ihrer Art (von vier Rundkirchen auf Bornholm), die alleine schon durch die Größe ihrer Stützpfeiler monumental wirkt, und sie wurde um 1100 gebaut. Der freistehende Glockentum stammt aus dem 16. Jahrhundert. Die Kirche wurde von Anfang an auch zur Verteidigung konstruiert. Deshalb gibt es "Wächtergänge" auf drei Etagen.

|

|

Nach der Besichtigung der Kirche fuhren wir wieder zur Küste - gerade rechtzeitig, um bei Listed eine geruhsame Mittagspause in den Felsenecken einzulegen. Danach besuchten wir den Vergnügungspark "Braendesgardshaven, der in der Nähe von Listed lag. Dort gab es wieder einmal eine Tour mit dem Ruderboot. Diesmal ruderten uns die beiden Jungs.

Zwei Jahre früher war ich in Norwegen - unter sehr viel stürmischeren Bedingungen - der kraftvolle Ruderer (siehe Reisebericht "Skandinavien" ). Über Svaneke führen wir dann weiter in den Fischereihafen von Arsdale, wo wir einige Fischer bei der Ausladung ihres Fanges beobachten konnten.

Nach dieser abwechslungsreichen und anstrengenden Tour waren wir froh, als wir unser Etappenziel "Dueodde" an der Südspitze von Bornholm mit dem berühmten Sandstrand erreichten. Hier gefiel es uns so gut, dass wir zwei Tage, bis zum Samstagmorgen, den 28. Juli 1979, bleiben wollten. Unser Campingplatz lag direkt am Strand und zwischen Strand und Binnenland lag ein breiter Nadelwald. Der Leuchtturm "Dueodde Fyr" hat eine Höhe von 47 Metern mit einer herrlichen Aussichtsmöglichkeit über die Insel.

Am Samstag, den 28. Juli 1979 (dem 6. Tag), freuten wir uns schon wieder auf die Heimreise nach Kopenhagen. Unterwegs besichtigen wir eine sehr schöne, alte Wassermühle (Slusegaard), die um 1700 gebaut wurde. Die Mühle funktioniert immer noch. Allerdings ist der Wasserzufluß im Sommer nicht ausreichend. Da unsere Fähre erst am Nachmittag ablegte, legten wir bei Armager noch einen Strandtag bei schönstem Wetter ein. Auf der Fahrt nach Rönne, wo unsere Fähre bereits im Hafen lag, fuhren wir am Flughafen von Bornholm vorbei, wo gerade eine SAS-Maschine landete.

In der Abendstimmung war die Heimfahrt nach Kopenhagen sehr eindrucksvoll. In der Abendsonne entstanden sehr schöne Bilder, die auch heute noch eine bleibende Erinnerung hervorrufen. Auch die Stimmung im Hafen von Kopenhagen war besonders eindrucksvoll. Kurz danach ging die Sonne unter und wir mußten im Dunkeln die 30 Kilometer bis nach Hause zurücklegen.

Diese Radtour ist auch heute noch für mich sehr lebendig. Durch einen besonderen Zufall lernte Jochen auf der Fähre nach Bornholm einen Jungen kennen, der mit seiner Mutter unterwegs war. Wir bildeten eine richtiggehende "Patchwork-Familie" und erlebten die Abenteuer auf Bornholm gemeinsam. Danach sahen wir uns nie mehr wieder. Aber die "Zeichen standen schon an der Wand" - nur wollte ich sie damals nicht erkennen und lesen. Erst 10 Jahre (1989) später ließ sich meine Frau ULLA, die fünf Jahre älter als ich war, von mir scheiden und zog wieder nach Karlsruhe (von wo wir 1977 nach Kopenhagen gezogen waren).

Dass es dazu kam, hing mit interessanten und spannenden, beruflichen Entwicklungen zusammen. Im Jahre 1982 verließ ich NIRO ATOMIZER in Holland und begann als unabhängiger Beratender Ingenieur in der norddeutschen Molkereiwirtschaft zu arbeiten (ab 1984: Wohnsitz in Hildesheim). Daneben entwickelte ich als Freier Erfinder Innovationen für die Molkereiwirtschaft. Meine Erfindung "Kavitationsregelung" wurde vom Erfinderzentrum Norddeutschland EZN gefördert und 1985 schloss ich einen weltweiten Lizenzvertrag mit der Hamburger Pumpenfirma F. Stamp KG, Hamburg-Bergedorf, ab. 1987 erhielt ich im Stuttgarter Schloss den Artur-Fischer-Erfinderpreis. Völlig vertragswidrig stoppte 1988 mein Lizenznehmer alle Lizenzzahlungen (Mindestlizenzen in Höhe von 210.000 DM) und forderte 100.000,- DM zurück. Das konnte und wollte ich nicht erfüllen und mein Lizenznehmer hatte sein Ziel, mich zu ruinieren, erreicht.

Nun hätte ich die finanzielle Unterstützung meiner Frau gebraucht. Aber sie verweigerte sich mit dem Hinweis auf ihre Rückenprobleme. Ich fand mich mit der Situation (Karriere zerstört, Haus verloren, Ehescheidung) ab und lernte, von "einem Apfel und einem Ei" zu leben. Und dann kam sehr überraschend im Jahre 1996 die Wende. Am 20. Februar sprach mich gegen 15 Uhr in der Hildesheimer Schuhstrasse eine attraktive, jüngere Dame an: "Hallo Klaus, wie geht's der Iris?" (Iris war meine damalige Freundin, von der ich mich seit einiger Zeit getrennt hatte). Ich antwortete: "Der geht's gut - wir haben uns getrennt!"

JUTTA war 12 Jahre jünger als ich (damals 52) und hatte sich schon längere Zeit in mich verliebt (wovon ich nichts wußte). Als Dipl.-Sozialpädagogin war sie nun die ideale Partnerin, mir finanziell zu helfen und wieder Ordnung in mein Leben zu bringen: Ich begann erneut zu arbeiten (allerdings nur "Tagelöhner-Jobs" bei Zeitarbeitsfirmen). Und 1999 beantragte ich auf ihren Rat hin meine Rente und war im Alter von 55 Jahren erfolgreich.

Und nun noch einmal zurück zu meiner Bornholm-Tour! Wie damals hatte ich nun in Jutta eine Partnerin, dem der ich Zelten, Radtouren und und sogar Kanufahrten unternehmen konnte. Zu unserem ersten gemeinsamen Urlaub auf der Nordsee-Insel Föhr (1. August bis 15. August 1997) hatten wir uns ein kleines Zelt, einen Zweipersonen-Schlafsack und Isomatten gekauft. Am Dienstag, den 5. August 1997, schlugen wir wild unser kleines Iglu-Zelt in den Dünen bei Utersum auf, wo wir die Nacht unter dem blauen Sternenhimmel verbrachten. Am kommenden Morgen freuten wir uns über die erfrischende Dusche in unserem Gasthof (wo wir normalerweise übernachteten). Im Rahmen von zwei Tagestouren lernten wir einen Teil der Insel kennen. Für eine geruhsame Pause unter einem schattigen Baum gab es immer Zeit.

Genau zwei Jahre (am Freitag, den 20. Februar 1998) später (nach unserem 1. Kontakt in der Schuhstrasse) fand die standesamtliche Hochzeit statt. Die kirchliche Hochzeit (am 5. Juni 1999) war in einem sehr festlichen Rahmen (mit dem Itzumer Gospelchor) in der romantischen Kirche von Lechstedt. Wir hatten also auch (als Geschiedene) Gottes Segen, der offensichtlich immer noch auf uns ruht. Der Sommerurlaub 1999 (30. Juli bis 7. August) ging nach Oberösterreich. Auf dem Weg zum Landhotel Moorhof (bei Franking) übernachteten wir zur Einstimmung wieder in unserem kleinen Zelt auf dem Campingplatz am Höllerer See. Die Fahrräder für die Tagestouren (z.B. bis zum Bendiktinerkloster in Michaelbeuern) konnte wir kostenlos im Hotel ausleihen. Unterwegs gab es immerwieder Gelegenheit zu einem entspannten Plausch und ein großer Baum lud zur Vesper ein. Nach zahlreichen Reisen in Europa (über die ich in meinen Reiseberichten geschrieben habe) wagten wir uns ab 2004 nach Afrika (Ägypten, Kenia), Indien und im kommenden Jahr nach China. Ich kann guten Gewissens behaupten: für Jutta und mich gehen seit Jahren Jugendträume in Erfüllung!

Fotos und Text: Klaus Metzger

Siehe auch BILDBAND: (IMPRESSIONEN bei Nacht und in der Dämmerung)

4. Schlösser und Strände an der Dänischen Riviera

|

Wachwechsel beim Schloss Fredensborg |

In den Jahren von 1977 bis 1980 habe ich bei der dänischen Firma Niro Atomizer A/S (Ingenieurfirma für Sprühtrocknungsanlagen) in Kopenhagen gearbeitet und wohnte mit meiner Familie in Alleroed (ca. 20 km nördlich von Kopenhagen).

Dies war eine sehr schöne Zeit mit ausgezeichneten Kontakten zu meinen dänischen Kollegen. Mit ein Grund war sicherlich von Anfang an mein Bemühen, die dänische Sprache zu lernen. Dies klappte so gut, dass ich mich auch jetzt noch während unseres Urlaubes sehr gut verständlich machen konnte.

Wir lernten die nähere Umgebung kennen und fuhren im Sommer gerne zum Baden über den Hafenort Gilleleje nach Tisvildeleje (ca. 40 km von Alleroed entfernt). Auch das Schloss Kronborg haben wir mehrmals besucht. Es war naheliegend, im Sommer 1977 von Kopenhagen aus über Schweden, Finnland nach Norwegen zum Nordkap zu fahren. (Reisebericht "Von Kopenhagen zum Nordkap") Dadurch betrug die Gesamtstrecke nur 5.300 km gegenüber 7.300 km bei der Anreise aus Süddeutschland (Karlsruhe), von wo wir Anfang 1977 nach Kopenhagen umgezogen waren.

Mit dem Fahrrad und Zelt erlebten mein Sohn Jochen (damals 8 Jahre alt) und ich im Sommer 1979 die dänische Insel Bornholm, die unterhalb von Schweden liegt und damals mit der Fähre von Kopenhagen aus in ca. 7 Stunden zu erreichen war. (Reisebericht "Bornholm") Damit war unsere Zeit in Dänemark aber fast wieder beendet, denn 1980 wurde ich als Technical Manager in die Niederlande versetzt. Wir wohnten bis 1984 in Gouda. Danach verbrachten wir mehrere Jahre unsere Ferien im Sommerhaus unserer Freunde Finn (ein dänischer Arbeitskollege) und Randi auf der Ostsee-Insel Samsoe. Diese Zeit endete 1985.

Nun sollte ich also mit meiner 2. Frau, Jutta Hartmann-Metzger, nach fast 30 Jahren wieder nach Seeland (Kopenhagen liegt auf der Insel Seeland) reisen, um in einem gemieteten Ferienhaus (in der Nähe von Gilleleje) eine Woche Urlaub zu machen. Ich war sehr gespannt, wie ich alles erleben würde. Ich kann aber jetzt schon sagen: "Es war ein wunderschöner Urlaub!".

|

Blick vom Zimmer im AKZENT Hotel Schleswig |

Aus entfernungsmässigen Gründen (bei einer Gesamtstrecke von 770 km) unterbrachen wir die Anfahrt in Schleswig, wo wir im AKZENT Hotel Strandhalle übernachteten. (Hotelbewertung "AKZENT Hotel Strandhalle") So starteten wir ausgeruht am Samstagmorgen, den 22. Juni 2013, zu unserer Fahrt nach Nord-Seeland. Zum ersten Mal benutzten wir die Storebaeltsbrücke, für die wir eine Maut von 235 Dkr bezahlen mussten.

Alles klappte hervorragend bis nach Hilleroed. Von dort wurde es schwierig, den richtigen Weg nach Gilleleje zu finden. Auf meine alten Erfahrungen aus meiner dänischen Zeit konnte ich mich nicht mehr berufen, denn vieles hat sich verändert. Nach einigem Hin und Her fanden wir dann doch den dänischen Vermieter NOVASOL - einige Kilometer außerhalb von Gilleleje (die Wegbeschreibung von NOVASOL war irreführend).

|

Unser gemietetes Ferienhaus |

Gegen 14 Uhr 30 konnten wir erstmals unser Ferienhaus in Dronningemölle in Augenschein nehmen. Es war sehr modern eingerichtet - mit Sauna und Whirlpool. Auch die Lage im völlig abgetrennten Bereich, der nicht eingesehen werden konnte, war optimal. Die Privatbahn von Gilleleje von Helsingör, die in regelmässigen Abständen auf oberhalb liegenden Gleisen vorbeifuhr, störte uns nicht besonders. Von Anfang an hatten wir einen Hausgast: eine etwas größere Maus. Sie erschien immerwieder sehr neugierig an der Schlafzimmertüre und verschwand dann wieder. Selbst Jutta konnte damit leben (in Indien mussten wir uns 2007 in einem vornehmen Hotel mit Ratten herumschlagen: (Reisebericht "Indien")

|

Der einsame Strand bei Dronningmölle |

Der Sonntag, der 23. Juni 2013, war ideal für die erste Strandbesichtigung. Dazu war eine kleine Wanderung von ca. 600 m erforderlich, denn unser Ferienhaus lag in einem abgelegenen Waldstück. (Bilder "Dronningmölle Strand") Wir hätten auch mit den Fahrrädern radeln können , die im Schuppen zur Verfügung standen. An diesem Tag benutzten wir auch erstmals die Sauna und den Whirlpool. Die Anweisungen in Deutsch und Dänisch waren gut verständlich und wir fanden uns sehr schnell zurecht.

In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass wir beim Vermieter eine Kaution in Höhe von 150,- Euro für den Stromverbrauch (den jeweiligen Stand am Stromzähler mussten wir notieren und bei der Abreise abgeben) hinterlegen mussten. Zwei Wochen nach unserer Rückkehr bekamen wir 120,- Euro (bei einem Verbrauch von 93 kWh) zurückerstattet. Dies verlief also absolut korrekt.

Für den Montag, den 24. Juni 2013, war der Besuch des Kronborg Schlosses in Helsingör geplant. An der Küste entlang über Hornbaek war es leicht zu erreichen. Vorher wollten aber erst noch nach Gilleleje (Bilder "Gilleleje Hafen") fahren, um Geld zu wechseln und frischen Fisch am Hafen zu kaufen. (Reisetipp "Gilleleje Hafen") Auf dem Weg zum Hafen kamen wir auch an interessanten, älteren Wohnhäusern vorbei. (Bilder "Ältere Wohnhäuser")

|

Der Hafen von Gilleleje |

Einige Worte zum leidigen Geldwechseln: Obwohl Dänemark zur EU gehört, hat man dort immer noch die dänische Krone. Im Gegensatz zu anderen Ferienländern akzeptieren die Dänen den EURO nur ausnahmsweise. Und dann nur Scheine (wie auf der Storebaeltsbrücke); Münzen werden keine entgegengenommen. Wir hatten eine größere Summe DM, die gewechselt werden mussten. Das kostete bei Bank jeweils 35 Dkr (ca. 5 Euro) Wechselgebühr! Sinnvoll ist das Wechseln in Dkr bei der Hausbank vor der Abreise.

|

Das Schloss Kronborg |

Bei der Besichtigung des Kronborg Schlosses wandelte ich auf "alten Spuren". Völlig verändert hatte sich die Gegend um das Schloss in Richtung Stadt: Die alte Werft, die man bei der Einfahrt mit der Fähre von Helsingborg (Schweden), sehr deutlich sehen konnte, war in der Zwischenzeit verschwunden. Dort befindet sich jetzt der Kronborg Kultur Hafen. (Bilder "Schloss Kronborg")

Das Renissanceschloss Kronborg wurde in der Zeit von 1574 bis 1585 von König Frederik II an der engsten Stelle des Öresunds (zwischen Dänemark und Schweden) gebaut. Hier mussten die Handelsschiffe aus aller Welt dem dänischen König Zoll für die Durchfahrt bezahlen. Wer sich dagegen wehrte, bekam die Kanonen des Schlosses, die auch heute noch besichtigt werden können, zu spüren. (Reisetipp "Schloss Kronborg")

|

Die Kanonen vom Schloss Kronborg |